但对一些应用而言, modular model能力稍显不够. 我们需要更强的模型.

Object和Module的不同¶

比起module, object不仅能够承载状态变量, 还能够实例化, 也就是说可以存在多个object, 它们彼此独立, 虽然API相同, 但拥有不同的状态.

对象之所以能力更强, 是因为它可以模拟各种其他实体.

- 对象拥有一套相关的方法(函数), 并能够隐藏或暴露这些方法, 因此可以当作模块

- 对象承载数据, 因此可以当作数据容器

- 对象可以实现一些特殊方法, 使得自身可以被调用, 因此可以当作函数被调用

- 对象可以和其他类型的变量协作, 因此可以把对象作为一种新类型的实例.

无外乎很多语言把一切皆对象作为自己的设计哲学之一.

对象模式风靡后, 有两种不同风格的模型, 一种是Object based programming, 一种是Object oriented programming. 有相当一部份语言, 选择了object based model来构建自己的对象体系.

对象的本质: 如何在任何语言中创造对象¶

基于对象编程是一种理念, 在不支持对象的语言中, 也可以自己实现对象.

只要语言中有map, 函数是第一类公民, 并支持闭包, 我们就可以造出对象, 譬如

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25def create_obj(): value = 1 id_ = 2 greeting = "hello" def set_value(new_value): nonlocal value value = new_value ... def show(): print(f"{id_}:{value}") return { "set_value": set_value, "show": show, "greeting": greeting } obj = create_obj() obj["show"]() obj["set_value"](10) obj["show"]() print(obj["greeting"])

我们把公有数据放在map中, 把私有数据藏在函数闭包中, 只能通过对象暴露的方法进行访问. 每个对象为一个独立的map, 对象上可以访问的方法即为公有方法, 在闭包中未暴露的方法即为私有方法. 通过这种方式, 我们可以在任意语言中定义对象.

上面例子中, 对象的主体是一个map(一个key-value容器). map是动态的ADT, 我们也可以使用静态的数据结构(譬如结构体)实现同样的功能.

从函数到方法¶

对象实例中的函数和对象外的普通函数有些微区别.

如果我们有一个对象实例book, 以及一个函数read(Book)->string, 该函数读取book对象中的数据, 并返回字符串.

如果read是一个普通函数和Book对象分离,

调用时我们需要单独获取read和book, 并调用read(book)

如果我们把read作为数据, 放入对象book中,

调用时我们需要获取book对象, 然后调用book.read(book).

之所以如此, 是因为此时read只是一个普通函数, 这样的代码看起来有些冗余.

对象中的函数使用起来并不方便. 为了让其使用起来更自然, 大部分语言都提供了语法糖, 让当前函数能够自然的访问对象.

在这个例子中, 为了让read能够自然的访问book, 不同语言给出如下优化:

- 如果用python实现, read会被写作

def read(self): ..., 其中self即当前的book对象. 调用时仅需要book.read()即可. - 如果用java实现, read会被写作

String read() {...}, 我们可以在函数体中使用this访问当前的book对象. 调用时仅需要book.read()即可.- 有时我们甚至可以省略

this, 直接取用book中的数据,book.read()可以视为"在book的上下文中调用read函数"

- 有时我们甚至可以省略

能够自动获取自身实例对象的函数, 我们称为方法. 换句话说, 方法就是上下文绑定在对象上的函数.

然而不同语言中, 方法和对象的绑定也有不同的风格.

在大部份语言中, 方法和对象是静态绑定的, 即无论方法被如何传递, 它的self / this始终指向原对象.

但在一部份语言中, 譬如javascript, 方法和对象的绑定是在调用时进行的, 调用方式不同, 绑定的对象也不同, 这种风格被称为动态绑定.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17class T: def __init__(self, val): self.val = val def show(self): print(self.val) t = T(10) method = t.show # 将t.show方法转存到method中 # 调用method等同于调用t.show # 换句话说method函数依然绑定了t作为上下文! method() # 10 t.val = 5 method() # 5

无论t.show被转存到哪里, 函数始终绑定了对象t作为上下文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18obj = { val: 5, show: function() { console.log(this.val); } } // 在这种调用方式下, show知道自己在obj的上下文中执行 obj.show() // 5 // 转存之后, 只有函数show被转存 let method = obj.show // 在这种调用方式下, method认为自己没有绑定任何对象做上下文 method() // undefined // 通过这种方法强制绑定obj作为上下文, 才能正确执行 method.bind(obj)() // 5

只有调用时才确定自己绑定在了哪个对象上

如何构造对象¶

OOP和Object based model最大的区别在于对象的创建上. 在objects based model中, 我们没有类去创造对象, 我们只能通过其他操作来创建对象. 大体上有5种创建对象的方式.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40// 字面量声明对象 hp = { name: "Harry Potter", occupation: "wizard", level: 5, speak: function() { ... } } // 使用函数直接组装对象 function person1(name, occupation, level) { return { name: name, occupation: occupation, level: level, speak: function() { ... } } } tom = person1("Tom Riddle", "wizard", 100); // 定义初始化函数, 初始化一个空对象 function person2(name, occupation, level) { this.name = name; this.occupation = occupation; this.level = level; this.speak = function() { ... }; } newton = new person2("Isac Newton", "scientist", 1000); // 直接深度复制一个对象, 但无法复制函数, 无法处理循环引用! function clone(obj) { return JSON.parse(JSON.stringify(obj)) } newton_clone = clone(newton) // 设置一个对象为原形. 通过这种方式去创建对象. newton_derivative = {} Object.setPrototypeOf(newton_derivative, newton) // same as Object.create(newton)

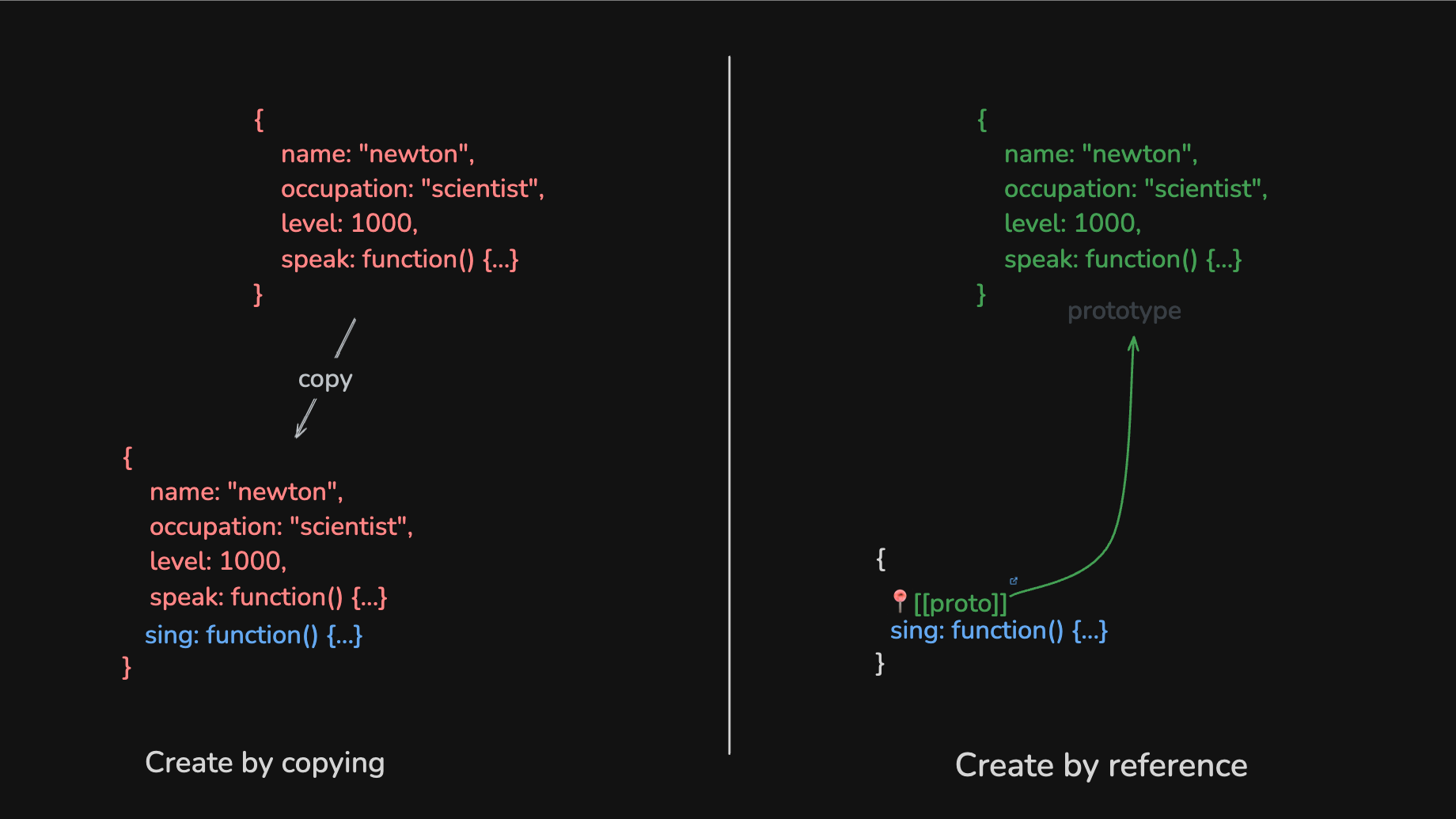

最后一种构造对象的方式--通过链接原型构造对象--是object based model的精髓.

不同于深度复制数据来构造新对象, 我们可以创造一个新对象去引用原有对象. 如果访问到本对象中没有的属性, 就去这个被引用的对象中去找, 我们把这个被引用的对象称为原型.

原型是对象的一个特殊属性, 每个对象都拥有原型. 在其他语言中原型有其他的名字, 譬如在lua中它被叫做meta-table.

原型链的实践¶

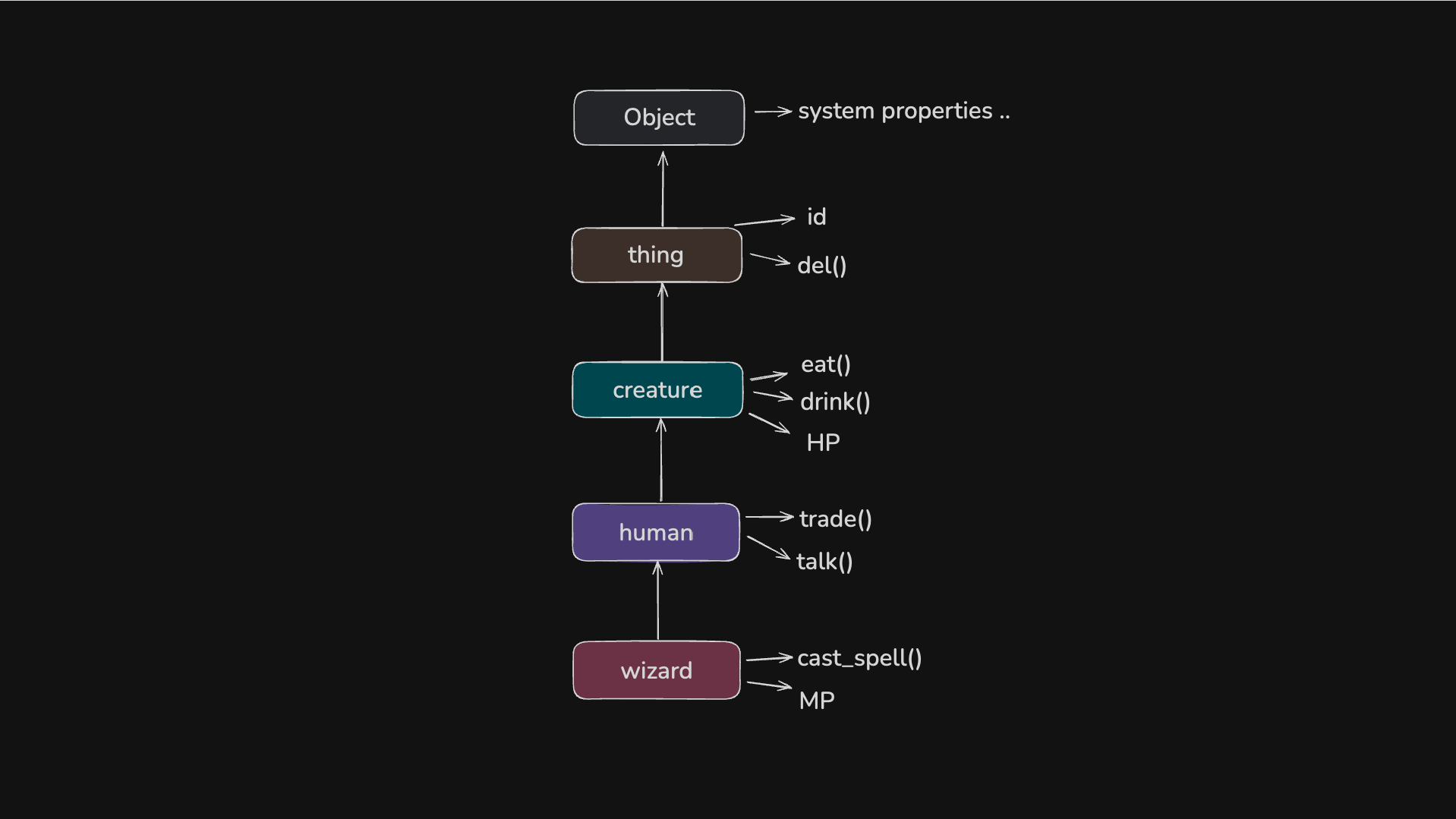

既然每个对象都有原型, 那么作为原型的对象也有其原型. 如此一来就有了原型链一说. 一般而言, 原形链用来表示一个对象从具体到抽象的整个链条.

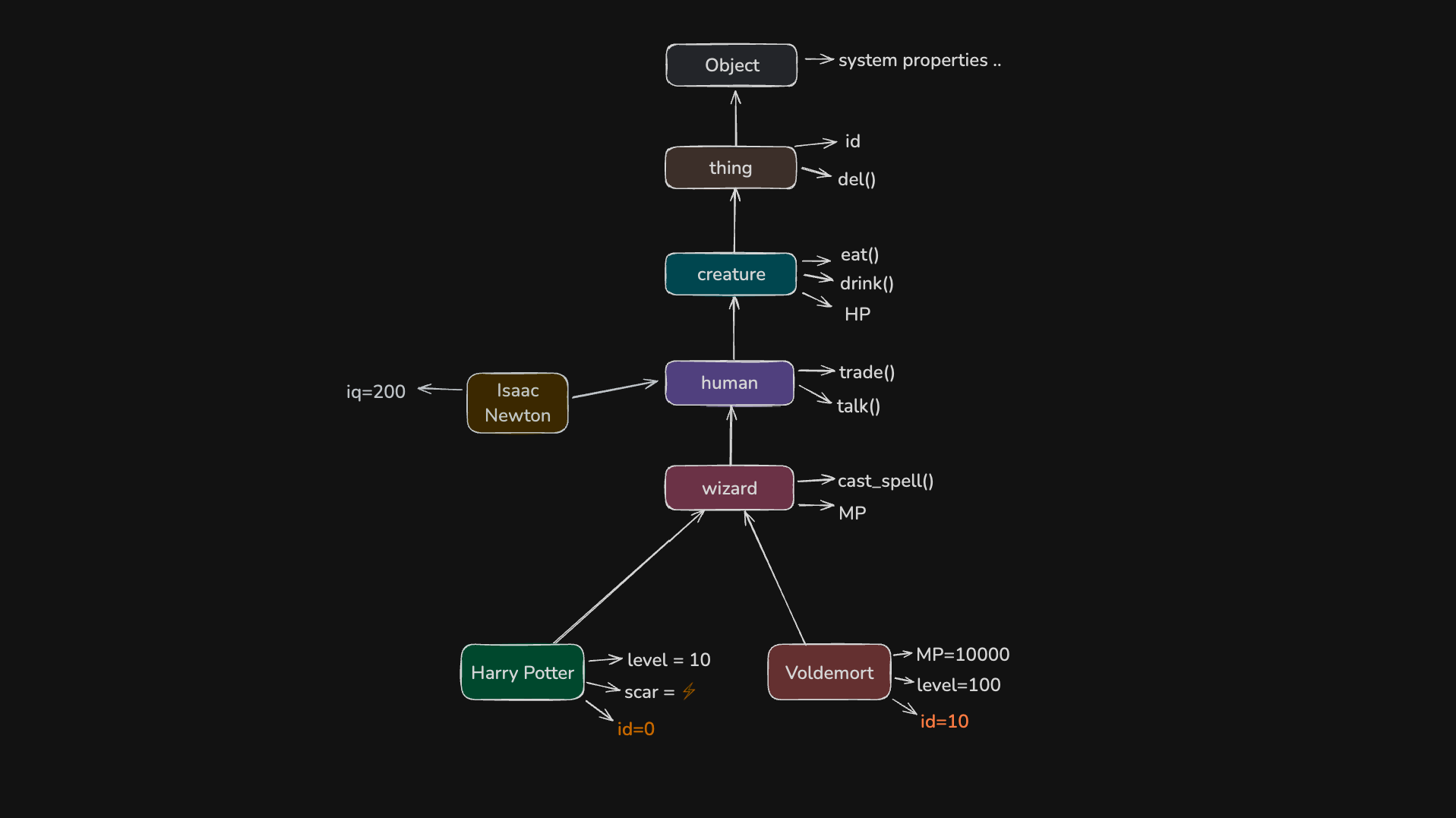

譬如这里从wizard到Object由原型链穿起来. 每一个对象都有自己的属性和方法, 而wizard能够访问所有的属性和方法. 譬如wizard.eat(), wizard.del().

Object based model和OOP的主要区别就在于原型链. 原型链带来一种特殊的应用模式.

从原型创建对象¶

OOP中一个class创建对象. object-based model则可以从原型创建对象, 这里原型的作用就像是对象模板. 我们只需要创建一个空对象, 其原型指向模版对象即可. 新的属性和方法只需要增加在空对象中, 同名属性和方法会自动覆盖原型中的属性和方法.

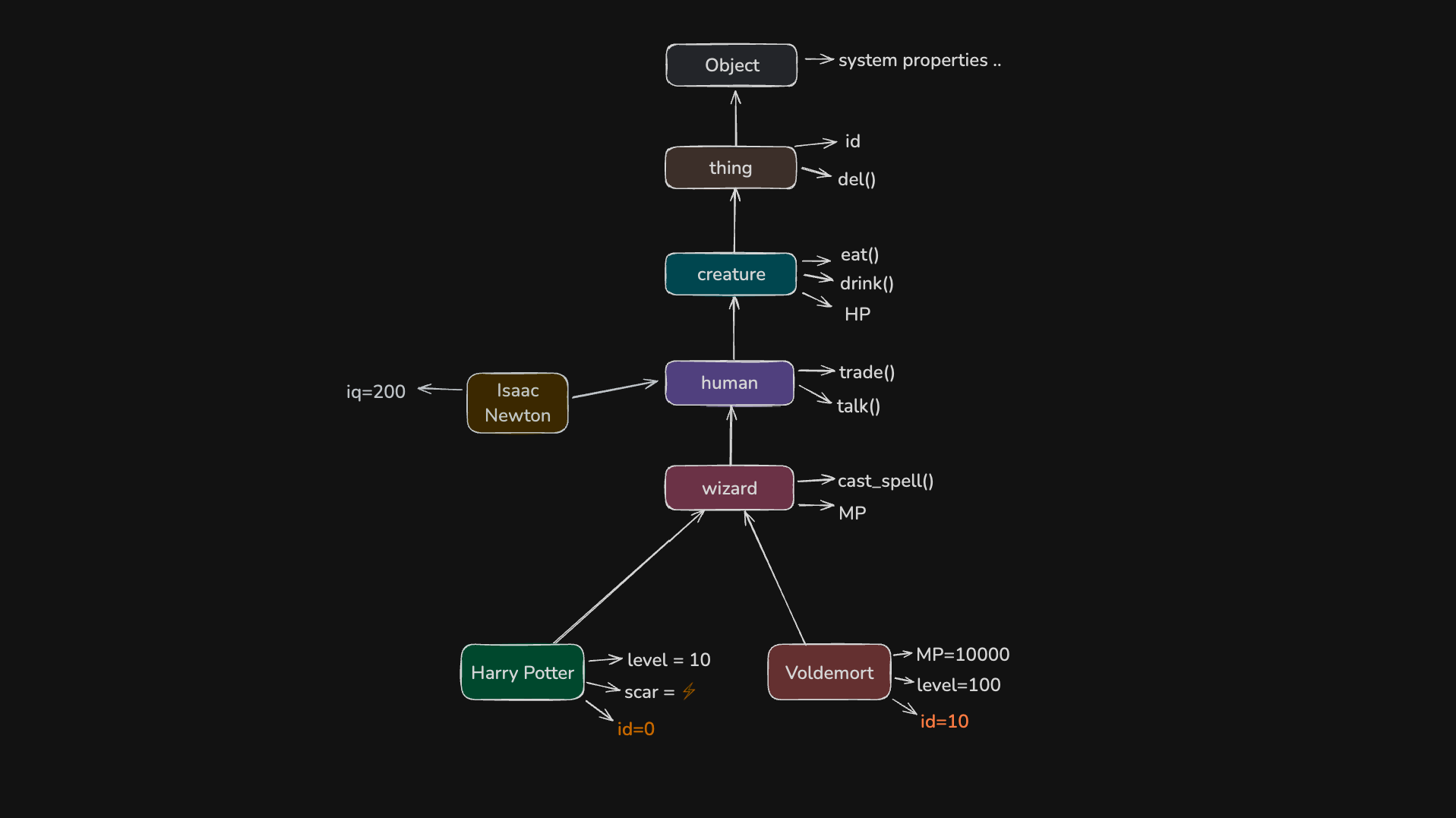

{level: 10, scar: "⚡", id:0, .proto:wizard}譬如这里Harry Potter是这样一个对象

模仿类的继承¶

既然原型作为对象模版, 模仿了类的作用, 它应该也有办法模仿继承.

这里, wizard对象就是human对象所谓的“子类型“.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10const IssacNewton = { iq: 200, .proto: human } const wizard = { MP: 0, cast_spell: function(){...}, .proto: human }

有趣的是, 以human作为原型, 我们可以创建Issac Newton这个"实例", 同样的以human作为原型, 我们可以创建wizard这个"子类型". 他们有同样的形式.

也就是说原型机制用同样的方式表示对象和子类型, 它统一了创建实例和继承, 这跟OOP是非常不同的.

黑魔法: 运行时修改原型¶

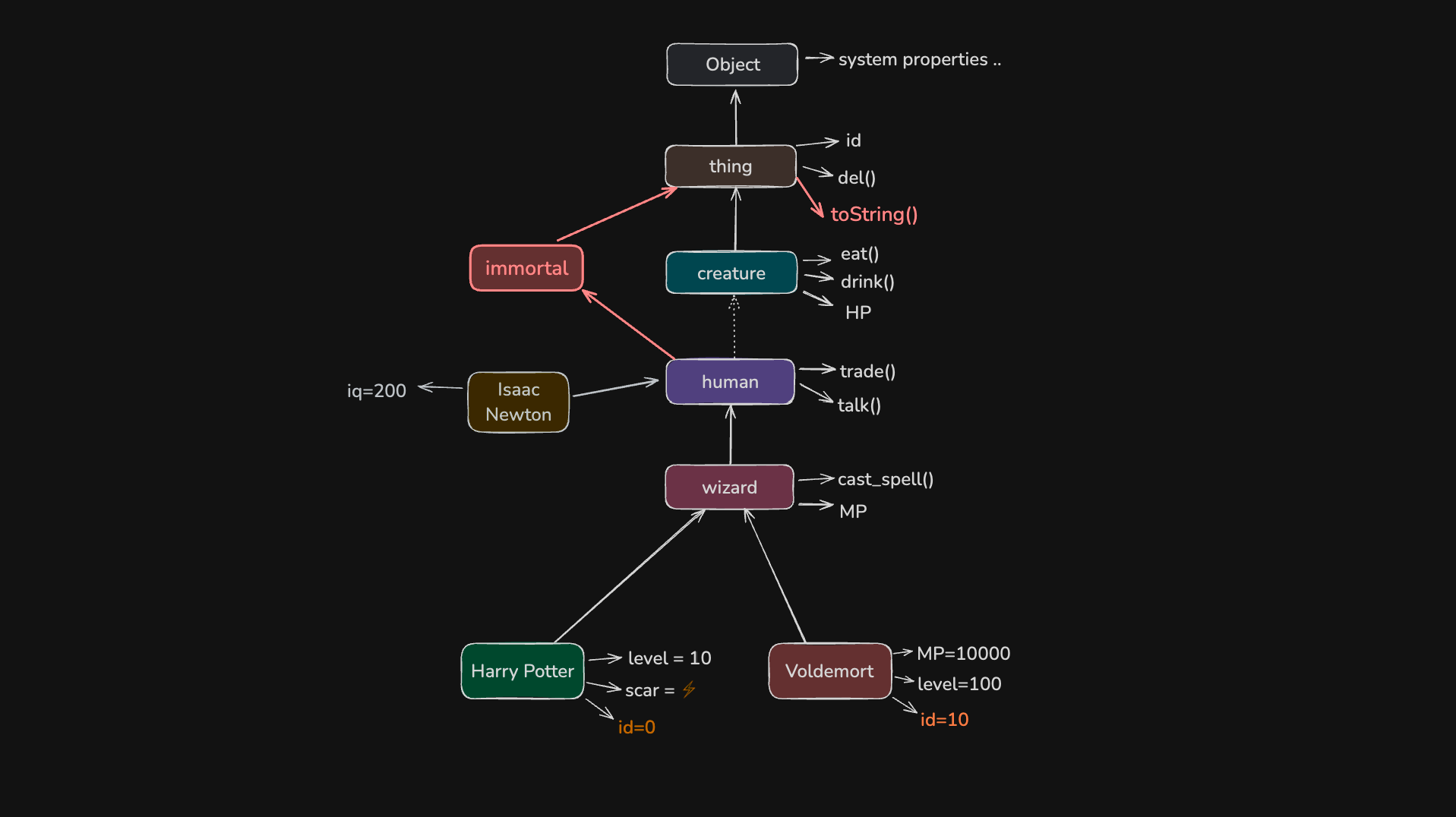

既然原型是对象, 我们就可以在运行时修改它.

譬如我们可以在运行时把human的原型指向immortal. 这样所有人就突然丢失了eat()和drink(). 我们也可以在thing上增加更多的通用属性和方法.

只需一个简单的改动, 所有“被原型”对象的行为都会随之改变.

这种机制极为强大, 甚至可视为元编程的一种实践. 使用得当时, 确实能够大幅减少代码量, 但代价是使代码变得难以理解, 因此需谨慎使用.